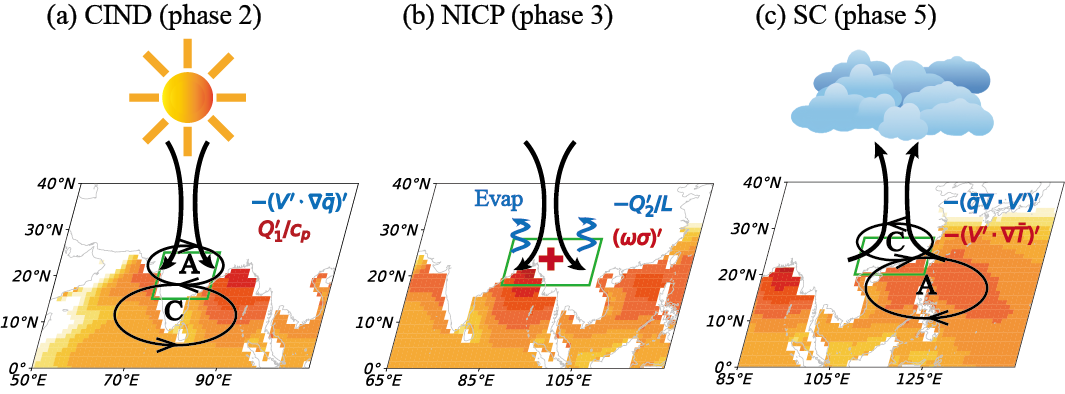

湿热浪是持续的高温高湿过程,对人类健康和生态系统构成严重威胁。尽管已有不少关于其长期变化的研究,但在人口密集、夏季暖湿的亚洲季风区,其次季节变化及调控机制仍缺乏深入认识。中心徐邦琪教授团队基于1979–2021年6–8月逐日湿球温度(Tw)资料的谱分析发现,南亚、东南亚和东亚均存在显著的10–30天变率,显示湿热浪受到准双周振荡(QBWO)的显著调制。以Tw超过90百分位并持续至少3天定义湿热浪事件,进一步揭示了其与QBWO位相的对应关系及区域机制(图1):在印度中部,当QBWO抑制对流位于该区时(BSISO2第2位相),孟加拉湾和印度上空的反气旋异常增强水汽输送并减少云量,从而增加短波辐射,使湿热浪发生概率几乎翻倍;在中南半岛北部,当QBWO抑制对流移至当地(第3位相)时,湿热浪发生率增加81%,对流抑制引发的边界层蒸发增湿和绝热增暖过程起主要正贡献;在华南,当QBWO对流活跃于该区(第5位相)时,西南风异常导致的水汽辐合与暖平流使发生概率提高54%。次季节-季节(S2S)预测模式(ECMWF与NCEP)可提前3–6候有效预测湿热浪,预测技巧主要受制于模式对水汽异常刻画不足。本研究揭示了湿热浪的主要调控过程,并为改进S2S预测提供了科学支撑。

该成果已发表在《Journal of Climate》上。

论文信息:

Huang, Y., P.-C. Hsu*, J. Yuan, W. Zhang, L. Lei, and J. Xie, 2025: Mechanisms of tropical intraseasonal oscillations modulating humid heatwaves in the Asian monsoon region. J. Climate, 38, 3921–3936. DOI: 10.1175/JCLI-D-24-0606.1.

图1 QBWO驱动区域湿热浪高发的物理机制示意图:(a)印度中部,(b)中南半岛北部,(c)华南地区。黑色箭头代表10–30天的水平环流异常(“C”代表气旋,“A”代表反气旋)和垂直环流异常;蓝色符号和文字表示关键增湿过程,红色符号和文字表示关键的增暖过程。其中一杠和一撇分别代表>30天和10–30天分量。太阳代表晴空、云代表深对流、海洋上的红色阴影表示背景湿度场。