梅雨季节以持续性降水为主要特征,往往引发洪涝、山体滑坡等次生灾害。以往工作对于梅雨期持续性降水的研究多将江淮流域作为一个整体,然而在不同外强迫和季风季节内变率作用下,梅雨期降水在空间上表现出显著的区域差异。诸多研究虽已明确了不同源地大气低频振荡对梅雨期持续性降水的影响,但得到的结论并不统一,不同源地低频振荡影响梅雨期持续性降水的相对重要性尚不明晰。近期姚素香教授及其硕士生齐文娜基于站点观测、再分析数据和区域气候模式RegCM,探讨了三个梅雨气候区(江南区、长江中下游区、江淮区)持续性降水的基本特征,揭示了10-30天大气季节内振荡对不同梅雨气候区持续性降水的影响过程差异。

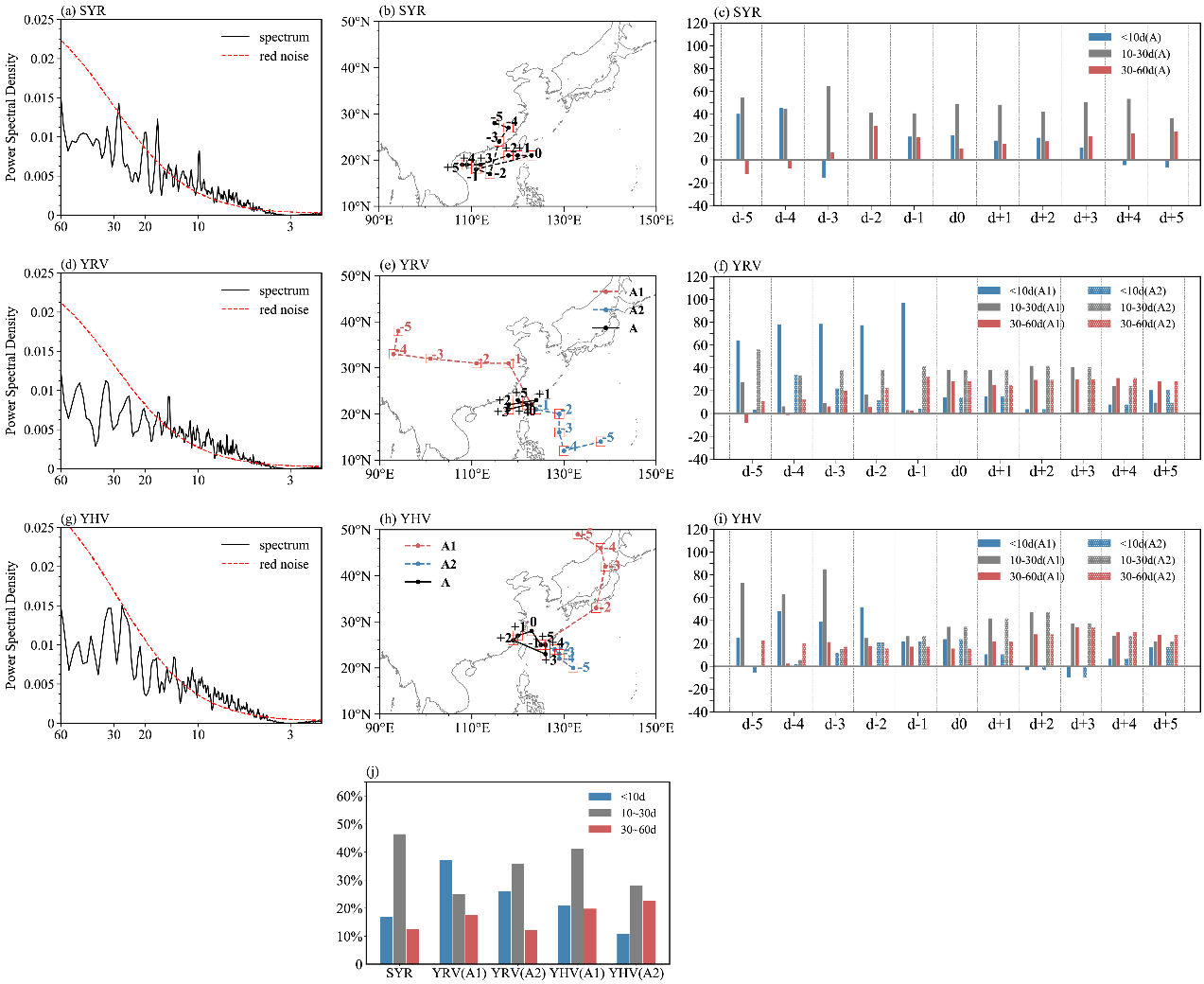

研究结果表明,三个梅雨气候区持续性降水在次季节尺度均表现为10-30天的周期振荡。然而,影响不同区域持续性降水的物理过程存在显著差异,低频振荡的传播路径也有所不同。江南区主要受中高纬振荡的影响,表现为中纬度南下低频振荡信号对降水的显著调控作用;而在长江中下游区和江淮区,持续性降水则同时受到中高纬和低纬振荡的共同影响,两支扰动信号在演变过程中逐渐合并,形成更强的扰动系统。

图1 1979-2020年梅雨期持续性降水的功率谱分析(a: 江南区;d:长江中下游区;g:江淮区)及影响持续性降水的-5至5天500 hPa异常反气旋路径(第0天表示降水开始日;b:江南区;e:长江中下游区;h:江淮区),不同尺度位势分量对关键异常反气旋贡献的时间演变(c:江南区;f:长江中下游区;i:江淮区。单位:%)及不同尺度位势分量对异常反气旋的累积(-5至5天平均)贡献率(j,单位:%)。图b、e、h中红色框表示异常反气旋中心位置

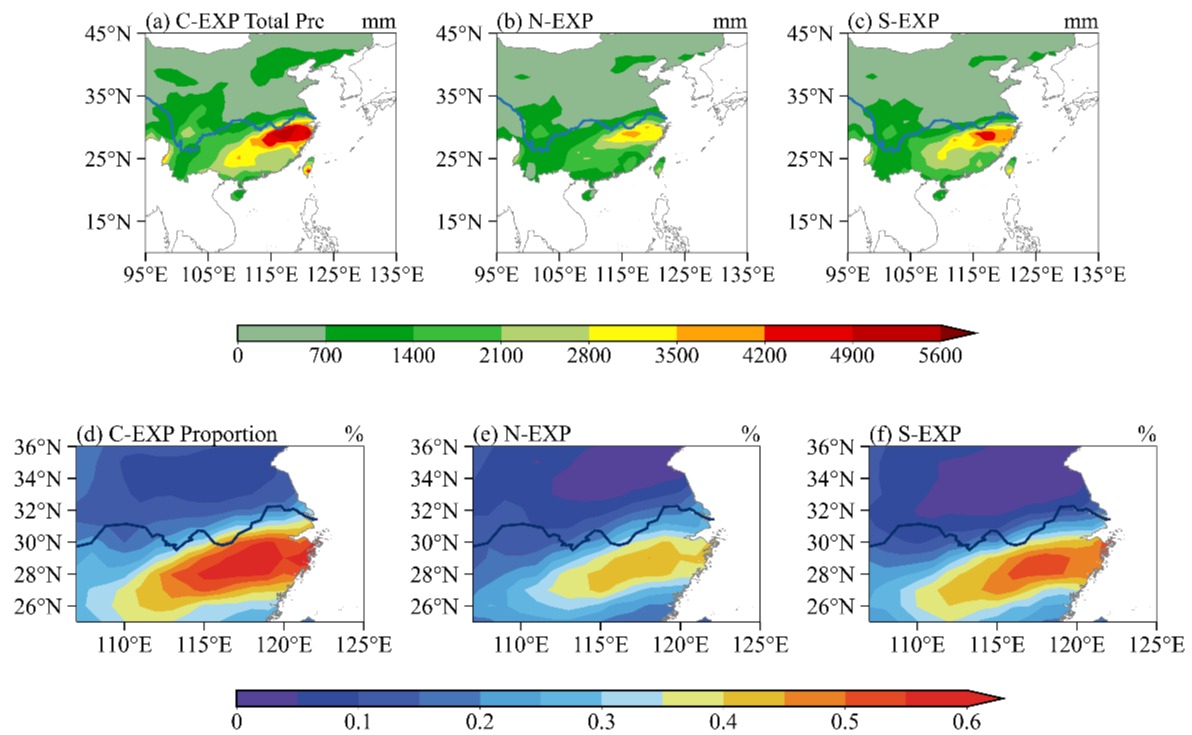

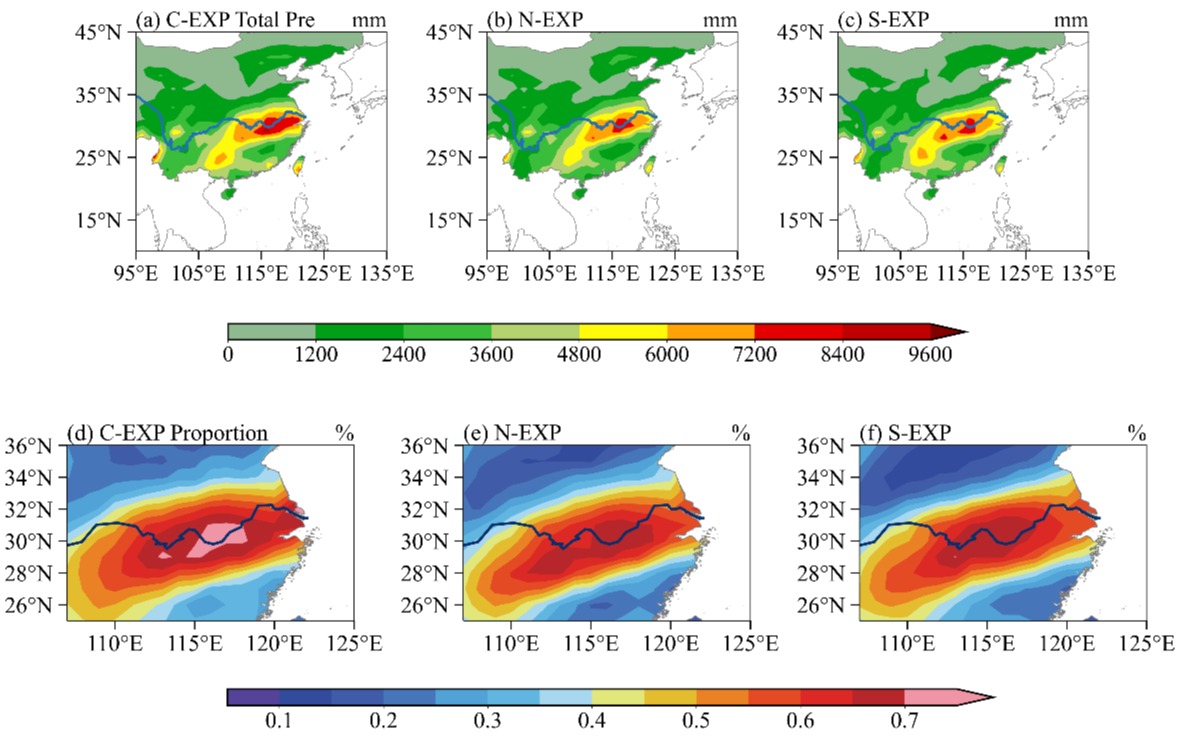

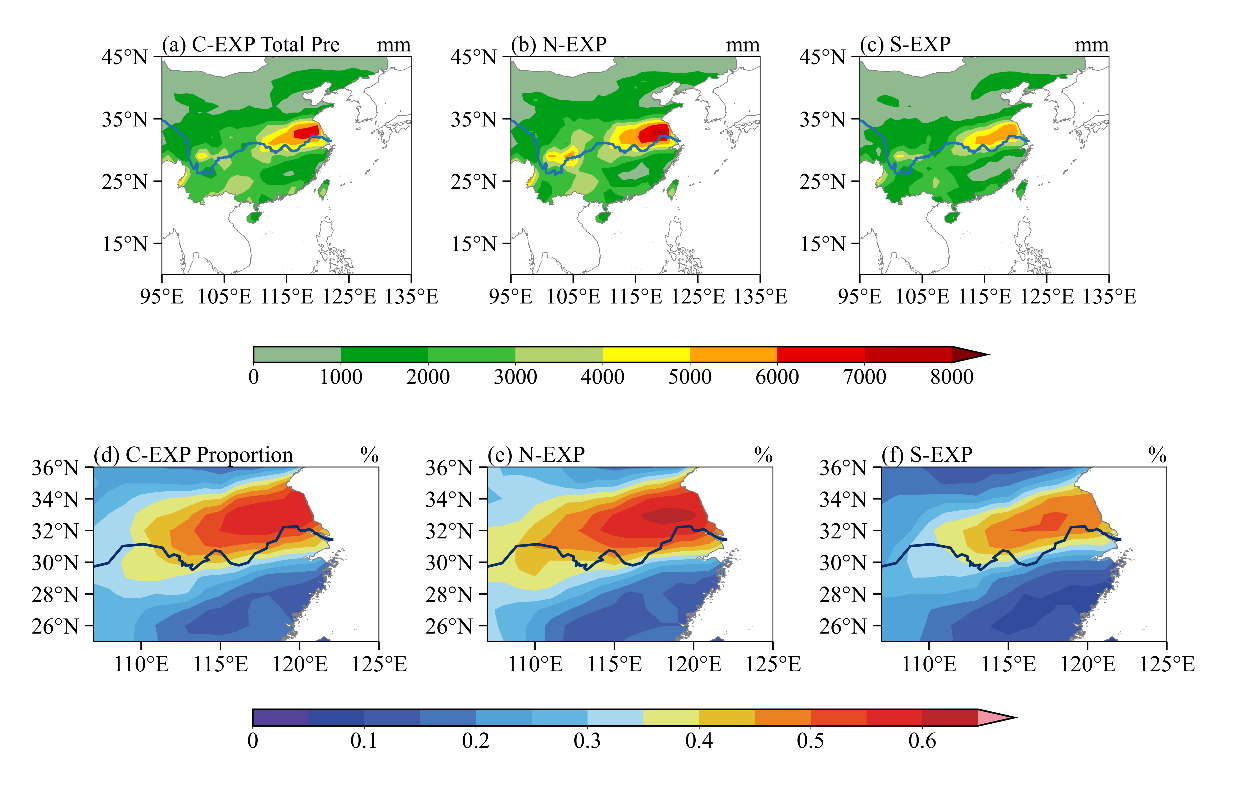

利用区域气候模式设计改变不同侧边界次季节信号输入强度的敏感性试验,发现数值模拟结果与观测结论一致,削弱侧边界10~30天ISO信号,会对持续性降水特征产生显著的消极影响。其中,江南区对中纬度扰动信号的响应更为显著,江淮区则更多受低纬度扰动信号的影响,而长江中下游区的持续性降水事件则同时受到中高纬度和低纬度扰动信号的共同调控,且对中高纬度扰动信号的响应略强于低纬度扰动信号。

图2 边界扰动对江南区持续性降水(a-c,单位:mm)及其占梅雨期总降水比例(d-f,单位:%)的影响,其中,(a)、(d)控制试验;(b)、(e)北边界试验;(c)、(f)南边界试验

图3 同图2,但为长江中下游区

图4 同图2,但为江淮区

论文信息:

Qi, W., S. Yao, and Q. Huang, 2025: Differences in the Effects of 10–30-Day Oscillations on Persistent Precipitation across Diverse Mei-Yu Climate Regions in China. Wea. Forecasting, 40, 1597–1616, https://doi.org/10.1175/WAF-D-24-0170.1.