近日,中心首席科学家郄秀书研究员牵头撰写的第二次青藏高原综合科学考察研究丛书《青藏高原雷暴与闪电》正式出版。

本书系“第二次青藏高原综合科学考察研究”之青藏高原强对流及闪电灾害科学考察的总结性专著,由参加科考的五个单位科研人员共同撰写。全书共10 章,主要论述拉萨和那曲外场观测及其雷暴与闪电的物理特征,青藏高原及周边地区的雷暴、闪电和强闪电活动特征,高原东部地形过渡区域和川藏铁路沿线的闪电活动特征,以及西藏地区的雷电灾害统计等。

青藏高原平均海拔超过4000米,是世界上海拔最高的高原。夏季风与高原的相互作用导致雷暴活动频繁,对全球能量交换、水循环和气候变化具有重要影响。但由于高原地形复杂、气象观测站点稀少、雷达探测受限,雷暴观测数据严重匮乏,制约了对高原雷暴结构、微物理特征及其与电荷结构关系的深入认识。探测手段的不足也限制了闪电预警和防治能力,影响了高原可持续发展和国家重大工程建设。因此,深入研究高原雷暴的时空分布、对流结构特征及地形影响,对理解对流机制和层间交换具有重要科学意义,也是提升强对流天气预报和防灾能力的国家重大需求。

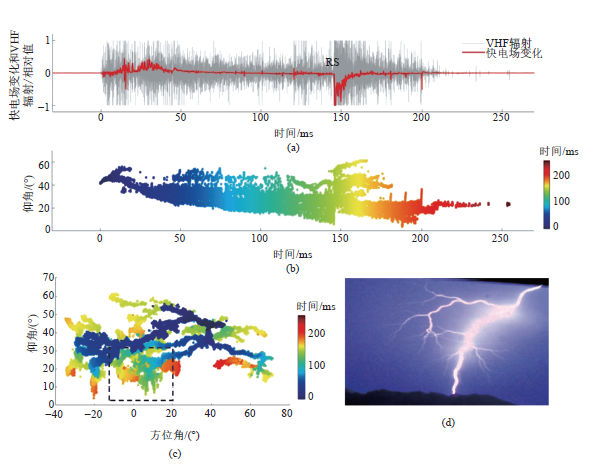

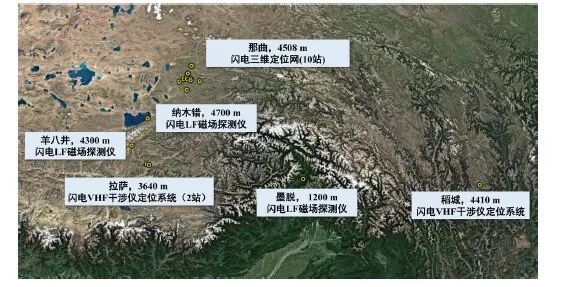

本次科考综合利用闪电三维定位系统、干涉仪、高速摄像等先进手段,在高原中部和东南部典型区域开展实地观测,构建了多参量闪电探测系统。研发了TDOA与EMTR相结合的VHF干涉仪定位算法,实现了对闪电弱放电源的高分辨率成像。结合多源数据形成了高原闪电综合数据集,并通过拉萨、那曲等地的外场实验,揭示了高原闪电的物理复杂性,证实高原雷暴云具有更强的下部正电荷区,且上下部正电荷区均参与放电,阐明了其特殊电荷结构的成因。

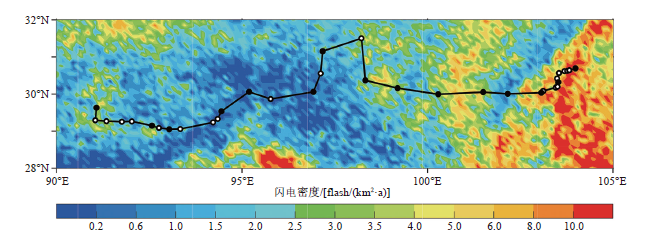

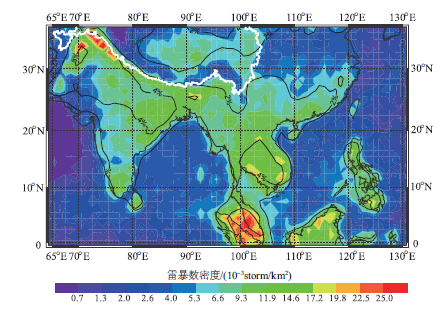

科考结合卫星遥感和地基雷达资料,通过点面结合的观测方式,揭示了高原不同地形区闪电的时空分布规律。研究发现,高原雷暴发生频次较高,甚至多于同纬度东部地区,但闪电频数较低;雷暴活动峰值集中在东南部和中部;闪电密度自东向西逐渐递减,东部最大,西部最小。

科考还研究了西风-季风协同作用及多尺度地形对闪电的影响。结果表明:闪电活动受季风影响显著,西风控制时闪电少,夏季风控制时增多;整体呈现随季风进退的“西进东退”季节性特征;平坦地形更易发展强深对流;较低的对流有效位能、较大的垂直风切变、干燥的中低层大气和高云底有利于正地闪的发生。

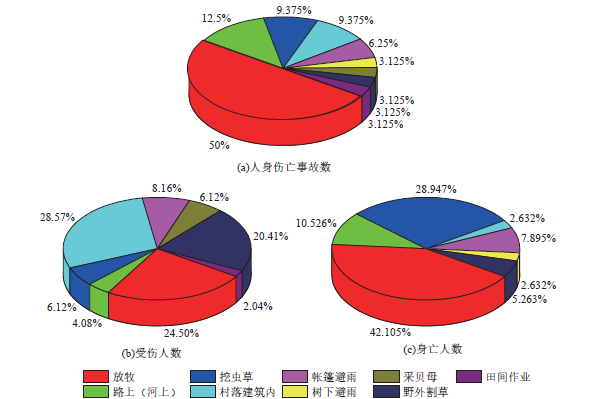

受高原复杂地形和气候影响,川藏铁路沿线闪电活动时空分布不均:成都—雅安段最频繁,拉萨段次之,林芝—昌都段较少;日变化峰值多在下午,随经度增加而提前,但雅安—成都西段峰值出现在凌晨;东段闪电电流强度高于西段。长期趋势显示,拉萨附近及林芝—雅安段闪电活动增加,成都—雅安段下降。西藏雷击伤亡事故多发生于那曲、日喀则、山南、昌都等地的野外空旷环境。

本次科考对理解高原季风与地形对雷暴闪电的影响具有重要科学价值,为高原关键区和国家重大工程的雷电监测、预警提供了科学依据。未来团队将继续利用先进探测技术,结合数值模拟,研究闪电与水成物粒子的关系,推动闪电预警预报的示范应用,提升高原防灾减灾能力。

科考面向国家“一带一路”倡议需求,聚焦重大工程雷击灾害风险,推进雷电监测预警信息化建设,提升雷电、冰雹、强降水等多灾种和灾害链的综合监测、风险识别与预警能力,保障人民生命财产安全和国家安全。