近年来热带气旋外眼墙形成动力学研究的前沿研究方向为复杂环境对外眼墙形成的影响机制,其中重要进展之一认为一定强度的环境垂直风切变有利于热带气旋外眼墙形成(Liu et al. 2022;Wang and Tan 2022)。然而,多数研究仅考虑了高低层风速导致的环境垂直风切变的作用,实际大气中环境风廓线较复杂,例如垂直层次上还存在方向的变化(即存在环境螺旋度),那么此类环境风切变对外眼墙形成有何影响?

李青青研究员课题组近期利用WRF理想数值模拟试验,探究在环境风向随高度气旋式和反气旋式变化的切变环境中,即正、负螺旋度环境情形下热带气旋外眼墙形成的特征和机理。如图1所示,在正环境螺旋度试验中没有外眼墙形成,而在负环境螺旋度试验的控制试验和集合试验均表现出外眼墙形成。从图2中可以负螺旋度试验模拟的热带气旋在加入切变后约51h后形成外眼墙,对应着主眼墙外另一环状对流以及局地近地面大风的出现。

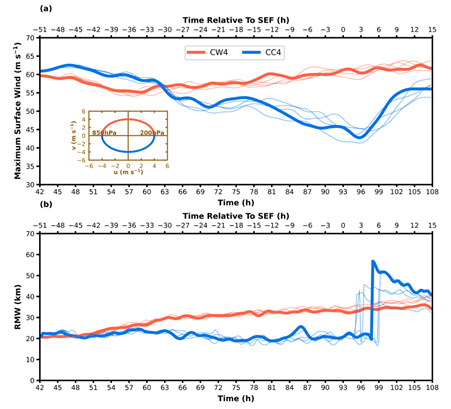

图1 (a)近地面最大风速(单位:m s-1)随时间变化,(b)最大风半径(Radius of Maximum Wind,RMW;单位:km)随时间变化。蓝色和红色实线分别表示负螺旋度环境(CC4)和正螺旋度环境(CW4)试验,其中粗线表示控制试验结果,细线为集合试验结果。

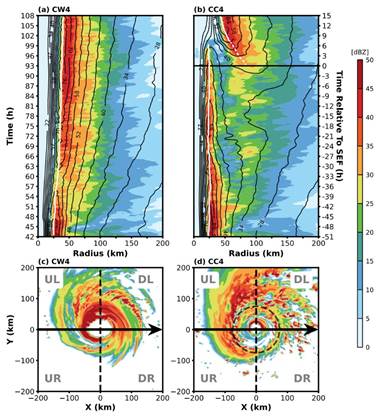

图2 (a)正(CW4)、(b)负(CC4)螺旋度试验中1km高度轴对称切向风(等值线,m s-1)和3km高度雷达反射率(阴影,dBZ)。白色实线和虚线分别为主要最大风半径和次级大风半径。(b)图中黑色实线为外眼墙生成时间。(c)正、(d)负螺旋度试验中0时刻(定义为负螺旋度试验中外眼墙形成时间)的3km高度雷达反射率水平分布。黑色箭头表示深层切变矢量;(d)图中黑色虚线圈表示75km半径。

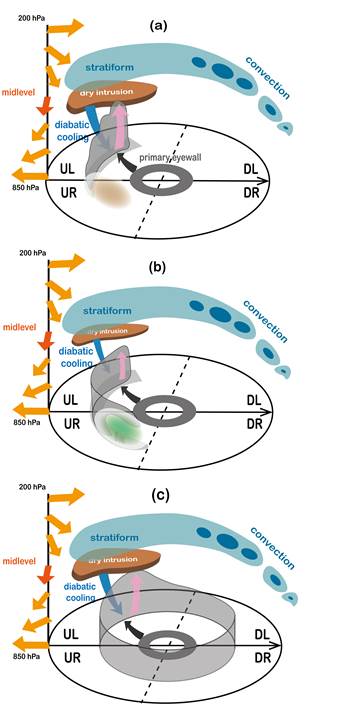

负螺旋度环境更有利于外眼墙形成的物理过程可以总结为图2所示示意图。在负螺旋度环境下,切变产生的中层干入侵同外雨带层云的位置耦合,由于增强的蒸发冷却引起层云下方下沉入流增强是外眼墙形成的关键(图2a);而在正螺旋度环境中,由于干入侵位置同外螺旋雨带层云所在位置不匹配,因此在层云下方并没有明显的下沉入流。不同与以往研究中下沉入流使得边界层切向风加速产生超梯度力引起辐合,该研究发现在负螺旋度环境下,逆切变左侧的下沉入流直接同内核区出流产生辐合(图2a),加强该象限对流,对流轴对称化使得外眼墙形成。研究的另一个发现是,顺切变左侧的对流形成后并不能马上顺利得轴对称化,而是随着逆切变右侧象限对流层的增湿才逐渐促进对流轴对称化。特别是逆切变右侧象限层云下方蒸发明显导致对流层中、低层增湿(即“淋浴头效应”; 图2b),有利于之前在顺切边左侧象限形成的对流能够向下游气旋式轴对称化,,最终在负螺旋度环境中形成次眼墙(图2c)。

图2 负螺旋度环境下外眼墙形成机制的示意图。黄色箭头表示整个对流层的环境风场,红色箭头表示对流层中层环境风场,深灰色圆环表示内眼墙。螺旋雨带主要分布在深层切变(黑色箭头)左侧,用蓝色表示。螺旋雨带在顺切变一侧表现为离散的对流单体(深蓝色椭圆),对流单体下游为广阔的层状云区域(淡蓝色区域)。字母“UL”、“UR”、“DR”与“DL”分别表示逆切变左侧、逆切变右侧、顺切变右侧和顺切变左侧四个象限。逆切变左侧超梯度力产生内核区径向向外的出流(黑色箭头),非绝热冷却产生的下沉入流(蓝色箭头)同内核区出流产生辐合,在三倍最大风半径附近产生上升运动(粉色箭头)和对流(逆切变左侧象限浅灰色的柱体),(a)中逆切变右侧棕色区域为相对较干的环境,而(b)中逆切变右侧绿色区域表示环境增湿。

上述工作以“Tropical Cyclone Secondary Eyewall Formation in Environmental Helicity”为题发表在《Journal of the Atmospheric Sciences》上。研究工作受国家自然基金气象联合基金项目“复杂环境下登陆热带气旋降雨精细结构特征和机理研究(U2342202)”以及面上项目“复杂垂直风切变环境下的外雨带活动及其对热带气旋结构和强度变化的影响”资助。论文第一作者为南京信息工程大学大气科学学院硕士研究生王逸昊,通讯作者为南京信息工程大学李青青研究员。

文章信息:

Wang, Y., Q. Li, Q. Gao, and X. Liu, 2025: Tropical Cyclone Secondary Eyewall Formation in Environmental Helicity. J. Atmos. Sci., 82, 1529–1544.