亚洲中高纬度地区是冷空气聚集地和沙尘源地,该地区气温前后冬冷暖反相现象已经在近期研究中得到了关注。一些研究已经揭示出北太平洋海温、热带中太平洋海温、北极海冰-海温模态等气候外强迫因子对亚洲中高纬冬季气温的次季节反转有显著影响。然而,这些所揭示的影响因子对亚洲中高纬气温前冬、后冬的变化及其反转的解释程度仅有35%,存在较大提升空间。那么,是否有其他重要的气候因子在次季节尺度上影响亚洲中高纬的气温,从而协同调控其前后冬反转呢?这些因子是否可以进一步提高其预测?

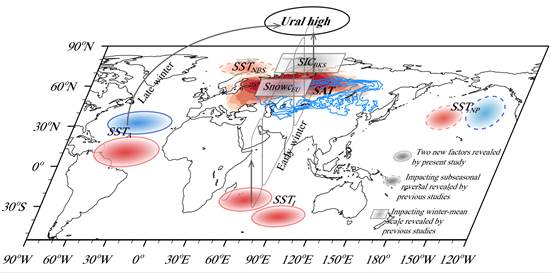

南京信息工程大学的尹志聪教授和张艺佳博后针对以上问题揭示了南印度洋海温和北大西洋副热带海温调控亚洲中高纬气温前后冬反相的协同作用(图1),相关成果发表在Atmospheric Research。南印度洋海温的偏暖异常通过经向环流调控乌拉尔高压减弱,从而导致亚洲中高纬气温在前冬偏暖,但对后冬气温的影响却不显著。北大西洋海温异常则在后冬通过Rossby波加强乌拉尔高压而增强了冷空气的南下,造成亚洲中高纬气温在后冬偏冷,而前冬气温对这一海温异常基本没有响应。印度洋海温异常和北大西洋海温异常分别对前冬和后冬的气温产生了主要且显著的影响,它们的协同作用可以有效地解释70%的亚洲中高纬气温的前后冬冷暖反转事件。其余次季节反转的发生则是受到了NAO空间模态的调控。NAO南中心向西偏移引起急流的调整,从而在前后冬强迫出冷暖反转(Song et al., 2022)。

更重要的是,两个海温因子的揭示有助于进一步提高对亚洲中高纬气温前后冬反转的解释和预测。在原有已发现的众多气候因子的拟合基础上,新揭示的印度洋和北大西洋海温因子使得对前冬和后冬亚洲中高纬气温的拟合相关系数从0.57提升至0.7以上,可以解释50–60%的年际-年代际变化,并且对前后冬反转强度的拟合误差减少了10%–20%,显著提升了对前后气温变化的预测能力;这一性能的改进可以延伸至冬季平均尺度,预测的相关系数从0.5增至0.7。对于冷空气源地—欧亚中高纬气温主模态前后冬变化的有效捕捉和预测,有助于提升对我国东部极端冷暖转换的预测性能。

图1. 印度洋海温和北大西洋海温协同调控亚洲中高纬气温前后冬反转的物理机制示意图,以及以往研究所揭示的影响亚洲中高纬气温变化的气候因子。

论文信息:

Zhang, Y. J., Yin, Z. C., Song, X. L., Wang, H. J., 2024. Subtropical SST improved the understanding of the subseasonal reversal of surface air temperature in winter over the mid-high latitudes of Asia, Atmospheric Research, 299: 107208.

相关论文:

Song, X. L., Yin, Z. C., Zhang, Y. J., 2023. Subseasonal reversals of winter surface air temperature in mid-latitude Asia and the roles of westward-shift NAO, Environmental Research Letters, 18: 034018.