极端高温作为最主要的气象灾害之一,危害人体健康、破坏生态平衡。秋季是农作物收获与冬小麦播种的关键期,高温事件易加剧病虫害、影响作物产量,同时影响来年春季物候。2023年秋季全球多地经历破纪录高温,其中10月我国东部北方地区遭遇了有记录以来最严重的极端高温事件。然而,此次异常高温的形成机理是什么?是否存在普适性的驱动因子?能否对此类似事件提前开展有效的季节预测?

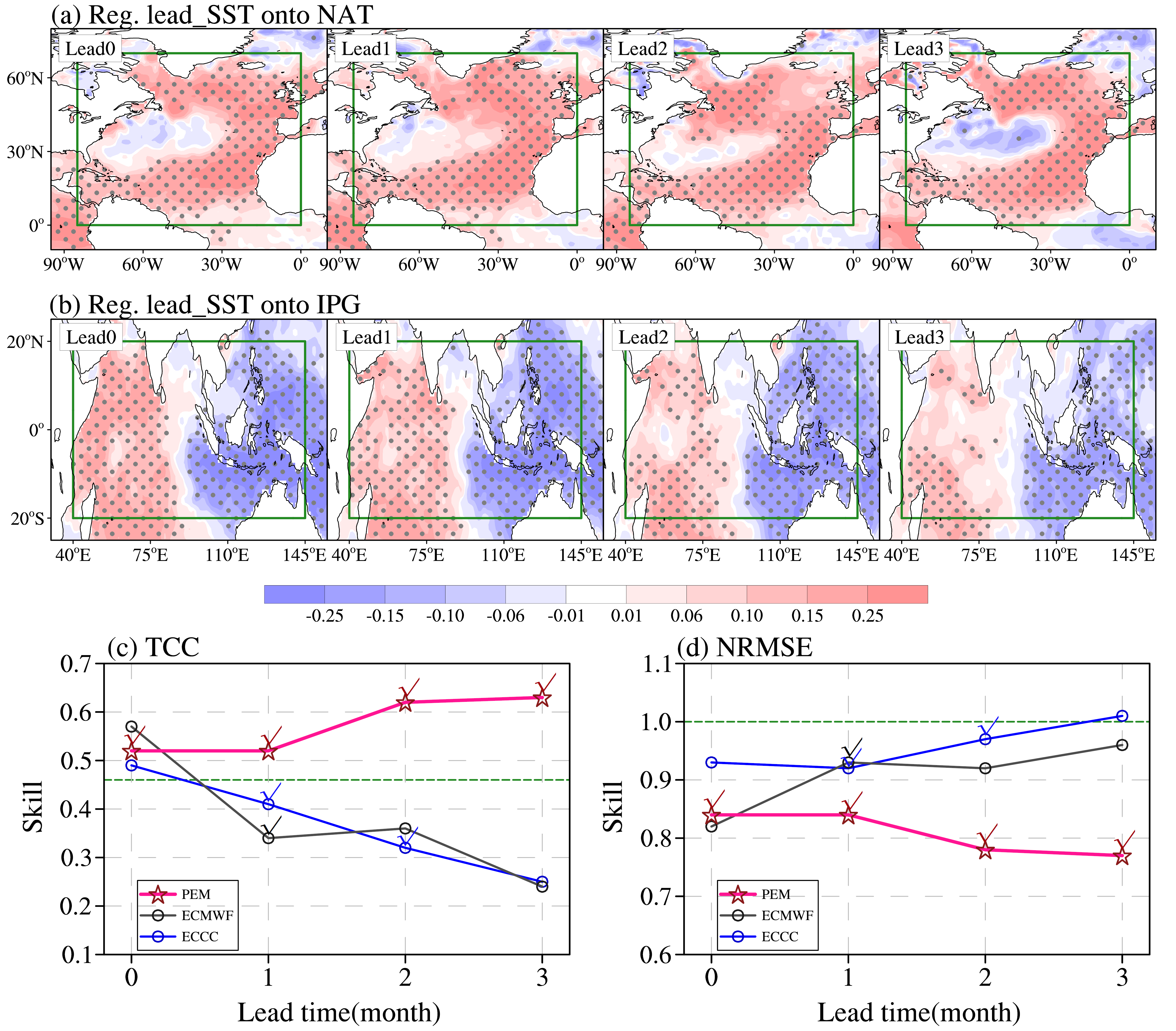

朱志伟教授课题组的最新研究揭示影响这次极端高温的两个普适性的海表温度驱动因子。2023年10月中国华北极端高温事件主要影响环流系统是中心位于贝加尔湖上空的准正压结构异常高压。异常高压东侧的中低层偏北风导致华北地区水汽减少,总云量降低,从而增强了地表净短波辐射,最终导致地表气温升高。进一步的诊断分析和数值试验表明,北大西洋三极型海温(NAT)异常和印度洋-太平洋纬向海温梯度(IPG)异常是驱动该异常高压的两个主要因子。NAT异常可激发向东传播的准定常罗斯贝波列,而与IPG相关的热带纬向偶极对流则可诱发高层东北向传播的罗斯贝波列。二者共同促进了贝加尔湖上空异常高压的形成,导致中国华北云量减少和地表气温升高(图1)。NAT和IPG的协同能够较好的重建1979–2023年中国华北地表气温年际变率(r=0.55,p<0.01),同时再现了2023年破纪录高温65%的异常强度。此外,基于NAT和IPG的前兆信号构建的物理经验预测模型在1993–2023年间提前1–3个月的预测技巧显著优于国际动力模式(ECMWF和ECCC),且均能成功捕捉2023年破纪录高温极值(图2)。

图1 NAT和IPG影响2023年10月中国东北极端高温事件的物理机制示意图。

图2 提前0、1、2、3个月回归至10月(a)NAT,(b)IPG指数的海温。打点区域为回归系数通过90%信度水平的区域。(a)和(b)中的绿框分别用于计算预测因子NAT_leadN和IPG_leadN。基于物理机制构建的预测模型(红色)与ECMWF(黑色)和ECCC动力模式(蓝色)在不同提前期1993–2023年间的(c)TCC,(d)NRMSE预测技巧。打勾表示成功预测出2023年东北破纪录高温事件,绿色虚线为显著性检验阈值。

相比以往对夏季高温的关注,秋季高温的驱动机制及其可预测性研究相对较少。本研究从2023年10月的极端个例出发,通过对照1979–2022年回归信号,寻找影响地表气温的热带和热带外的普适因子,为未来更准确预测类似秋季极端气候事件增加了信心。该论文受到气象联合基金项目(U2342208)资助,目前已在Climate Dynamics期刊发表,我院博士生黄红洁为论文第一作者。

文章信息:

Huang H., Z. Zhu, Q. Ma, S. Hu, L. Wang. 2025: Two oceanic origins for the record-breaking extreme high temperature event over northern China in October 2023. Clim. Dyn., 63, 166. doi: 10.1007/s00382-025-07649-0.

相关文章:

Huang H., Z. Zhu. J. Li. 2024: Disentangling the unprecedented Yangtze River Basin extreme high temperatures in summer 2022: Combined impacts of the re-intensified La Niña and strong positive NAO. J. Climate, 37(3), 927-942. doi: 10.1175/JCLI-D-23-0466.1.