2022年夏季长江流域经历了自1961年观测记录以来的最强、持续时间最长的极端高温事件。已有研究从人类活动影响、海陆气作用机理等方面展开成因探讨,但次季节预测技巧如何、可预报性来源是什么仍不明确。

中心博士生黄红洁、李娟教授、朱志伟教授,联合上海市气候中心梁萍研究员、南信大地科院高妙妮副教授,基于欧洲中期天气预报中心(ECMWF)和中国气象局(CMA)的次季节至季节(S2S)动力模式,系统评估了2022年长江流域持续性极端高温事件连续三次过程的次季节预测技巧,诊断了局地过程及大尺度环流对于模式预测误差影响,揭示了影响长江流域高温的次季节可预测性来源。

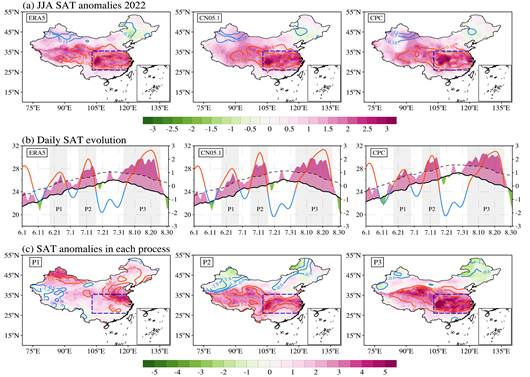

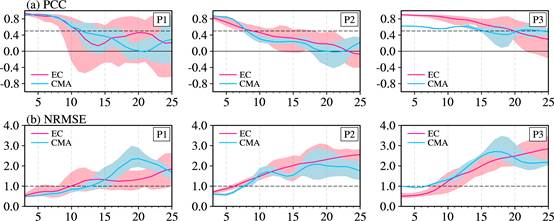

依据2022年6–8月地表气温(SAT)异常及其10–90天次季节分量的时空特征,这一年夏季极端高温事件可划分为先后连续的三次独立过程:6月18日至29日(P1)、7月6日至17日(P2)和8月3日至26日(P3)(图1)。ECMWF和CMA模式能够分别提前11–12天、8–9天、15–20天较好预测P1、P2、P3的SAT异常空间分布(图2a),但对各过程强度预测误差大,尤其是P3(图2b)。

图1 (a)中国夏季6至8月平均SAT异常分布(阴影)。(b)夏季长江流域(26°–35.5°N,103°–122°E)区域平均SAT的日变化,数据来源依次为ERA5、CN05.1和CPC。(c)三次高温过程的SAT异常分布,从左往右分别是6月18–29日(P1)、7月6–17日(P2)和8月3–26日(P3)。正(负)异常分别用红色(绿色)阴影表示。(a–c)橙(蓝)等值线为10–90天滤波的SAT正(负)异常。(b)中黑色实、虚线分别表示SAT气候态和90百分位阈值,深红阴影为极端高温日,灰色阴影代表三次过程。(a)和(c)中蓝框表示长江流域范围。

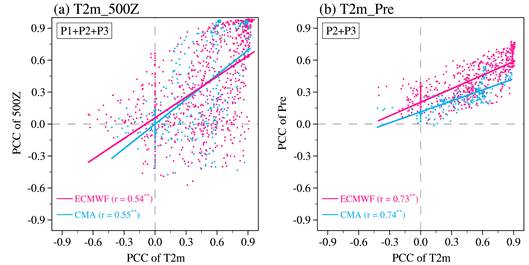

观测表明三次高温过程均受局地准正压异常高压控制,且局地环流异常受欧亚中高纬大气遥相关波列影响,P2和P3过程同时还与热带印度洋至西太平洋类BSISO1对流异常联系密切。然而,两个模式由于对急流模拟存在偏差未能提前15天准确再现P1过程的大气遥相关波列的传播特征,无法再现局地高压异常的发展。P2过程中模式对于类BSISO1对流异常及欧亚波列的模拟偏差导致其对局地高压异常预测偏北。P3过程中无论欧亚中高纬大气遥相关波列还是印太类BSISO1对流异常都预测较好,因此长江流域SAT异常空间分布能够被较好预测。但由于两者强度都被显著低估,导致下沉运动增温弱、SAT被严重低估。在提前3–25天下,长江流域SAT异常空间分布的预测技巧和欧亚中高纬波列以及热带印太对流异常空间分布的预测技巧之间均显著相关(图3),表明两类大尺度信号对长江流域高温次季节预测的影响具有稳健性。

图2 模式提前3–25天对长江流域三次过程平均SAT异常的(a)空间相关PCC和(b)标准化均方根误差NRMSE的预测评分。红色(蓝色)实线为ECMWF(CMA)模式集合平均得分,红蓝色阴影区表示相应模式集合成员离散范围。

本研究揭示了季节内中高纬欧亚大气遥相关波列和热带印太对流异常在长江流域高温次季节预测中的关键作用,强调了准确捕捉这两类大尺度可预报性来源对于提升此类事件次季节预报技巧具有重要意义。论文目前已在《Journal of Climate》上刊出。

图3 模式提前3–25天长江流域区域SAT异常的PCC技巧与(a)三个过程20°N−90°N和50°W−150°E区域500 hPa高度场异常的PCC技巧以及(b)P2和P3过程10°S−30°N和50°E−200°E区域降水异常的PCC技巧的散点图。红蓝线分别为ECMWF和CMA模式线性拟合。

文章信息:

Huang H, Li J, Liang P, Gao M, Zhu Z. Subseasonal predictability sources for three successive episodes of a prolonged extreme high-temperature event over the Yangtze River Basin in the summer of 2022. Journal of Climate, 38, 5743–5758 (2025). https://doi.org/10.1175/JCLI-D-25-0058.1.