虽然冬季极端低温事件的频数呈现减少趋势,但近些年影响我国的低温事件强度却并未减弱。冬季极端低温事件造成的损失巨大,缺少有效的气候预测是其中一个重要的原因。黑潮和亲潮交汇区(西北太平洋)是中纬度海气相互作用最强的区域之一,其海温异常对中国东部低温整体一致变化(EOF1)的影响已经被广泛揭示,也是我国冬季极端低温季节预测的重要信号。我国东部极端低温变化的第二主模态表现为偶极型,其与西北太平洋海温异常是否也存在密切联系?尚未可知。“被遗忘”的两者联系的多样性是否制约了我国东部极端低温的季节预测?也不清楚。

尹志聪教授和博士生麻晓晴针对以上问题揭示了前后秋位相反转的西北太平洋海温异常可以影响我国冬季偶极型极端低温(图1),这在以往季节平均的研究中被忽视了。相关成果发表在Atmospheric Research。

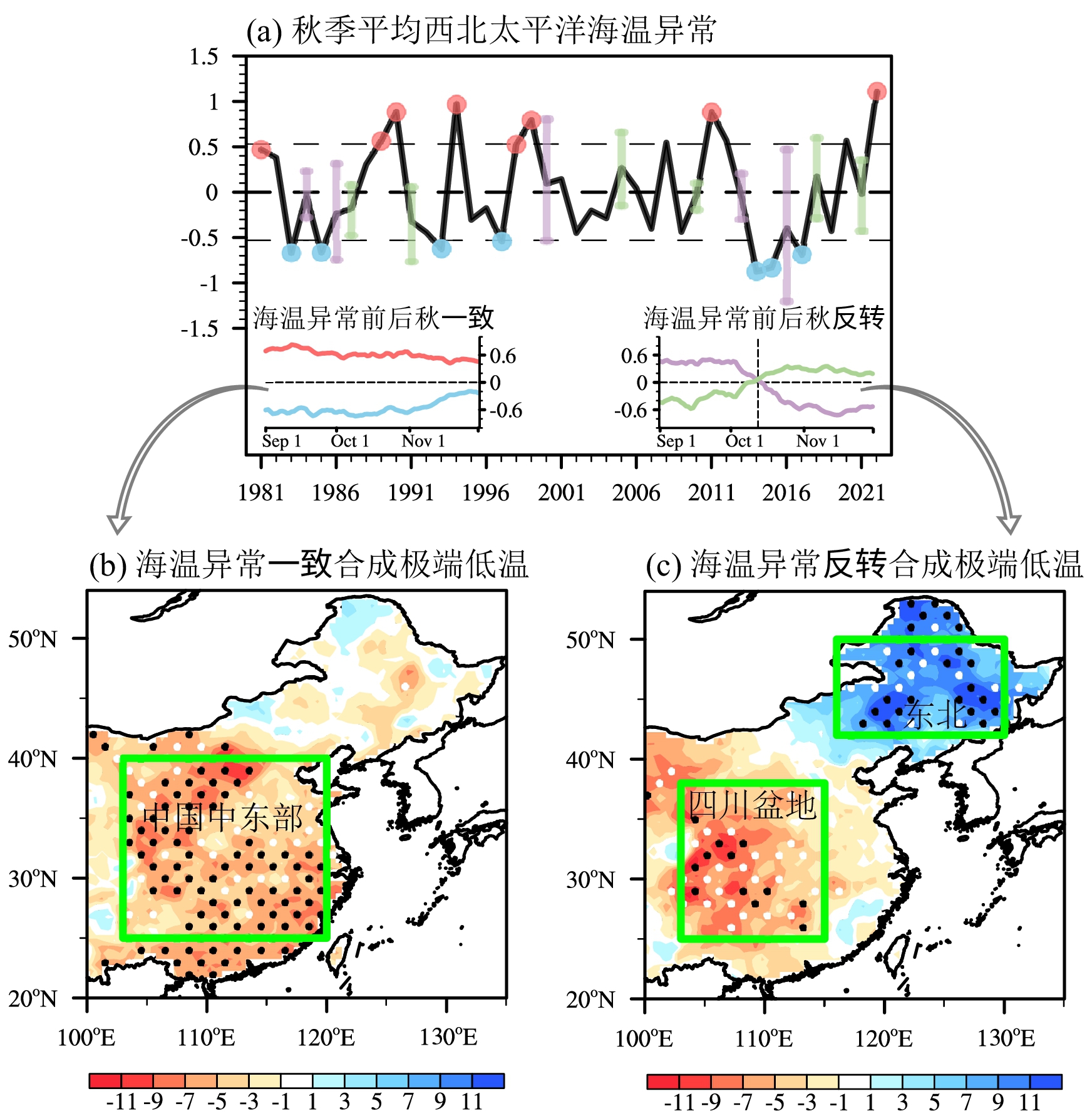

西北太平洋海温异常在前后秋反转时,在对流层中层诱发了类似欧亚遥相关的响应。前秋暖-后秋冷的西北太平洋海温异常调控东北冷涡增强,冷空气沿着东北冷涡的南缘向东北地区输送,显著增加了东北的极端低温日。我国华南上空500 hPa位势高度正异常阻止了冷空气到达我国南部,偏强的净短波辐射和下沉运动导致四川盆地气温升高,极端低温日减少。在82%的前后秋海温异常反转年份中,我国东部极端低温日呈现显著的西南-东北偶极型异常(图1c)。

基于本文发现和已有研究,将西北太平洋海温异常变化分为前后秋一致型和反转型两种变化(图1a),构建出了更全面的西北太平洋秋季海温异常影响我国冬季极端低温的物理图像。具体来说,前后秋一致和反转的西北太平洋海温异常分别影响了我国冬季极端低温日数的前两个主模态(图1b,c)。这一发现不仅有助于全面理解中纬度西北太平洋海温与我国极端低温之间的关系,还为我国极端低温提供了潜在的预测因子(进一步的研究提示:贡献接近30%)。

图1 (a)1981~2022年秋季平均西北太平洋海温异常的时间序列(黑线)。红点和蓝点分别表示海温异常前后秋一致偏暖和偏冷年,紫线和绿线分别表示海温异常前后秋由暖转冷和由冷转暖的强度,这四种类型年份的逐日海温变化也展示在图中。1982~2023年1~3月极端低温日在(b)海温异常一致年(暖减冷年)和(c)海温异常反转年(由暖转冷减由冷转暖年)的合成。绿色框分别表示(b)中国中东部,(c)四川盆地和东北区域。黑色和白色的点分别表示合成的结果高于95%和90%的置信水平

文章信息:

Ma, X. Q., Yin, Z. C.#, Zhang, Y. J., Wang, H. J., 2025. Subseasonal reversal of Northwest Pacific SST anomalies influenced the dipole pattern of cold extremes in China, Atmospheric Research, 315, 107862. https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2024.107862.